至今,乌克兰战场依然弥漫着硝烟,局势充满不确定性。西方国家不断推进自己的军事目标,而俄罗斯却显得步履维艰,似乎越来越难以抵挡。就在近期,一位俄罗斯退役军官在接受媒体采访时提出了一个引人深思的观点:“如果俄罗斯倒下配资排排网,中国会更难过。”

这一句话初听起来令人震惊,毕竟俄罗斯若真在这场战争中败北,怎么可能反而会使中国处于更危险的境地呢?然而,仔细想想,背后的逻辑并不复杂,甚至令人不寒而栗。

俄乌冲突早已不再是两国之间的事情,而是演变成了一个国际问题。这个世界本就如同一排排多米诺骨牌,若俄罗斯倒下,接下来倒下的骨牌中,中国很有可能也会被牵涉其中。战争已经持续了三年多,俄罗斯军队的士气和资源,尤其是经济与补给链,都在无形中被一点一点消耗。与此同时,乌克兰获得了源源不断的欧美援助,战斗力逐渐提升,尤其是在拿到了北约提供的F-16战机后,战局逐渐拉锯,特别是在顿涅茨克和卢甘斯克地区。

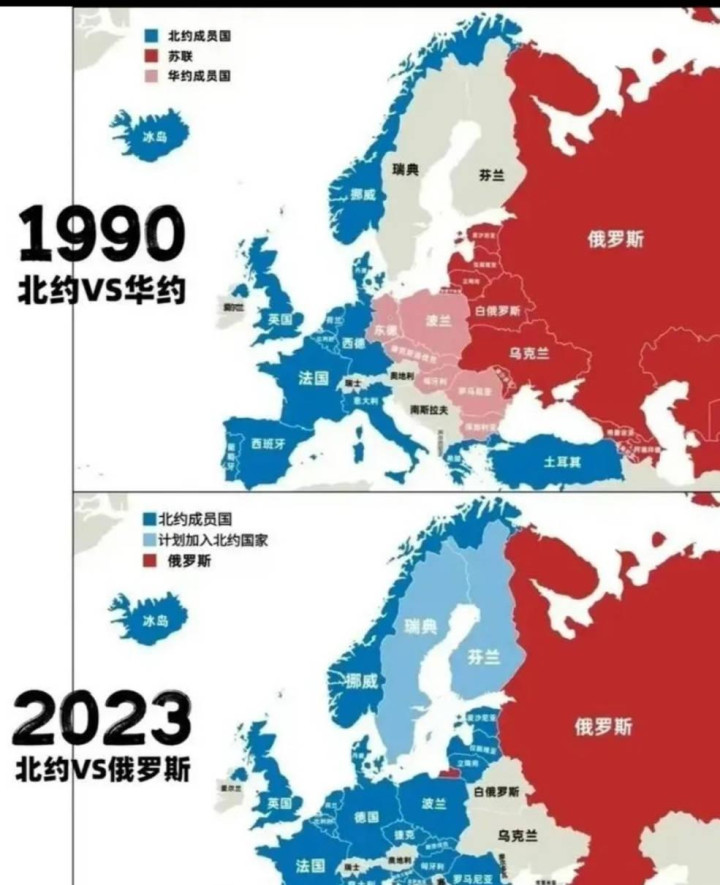

2025年6月,北约再次承诺将持续支持乌克兰。而芬兰与瑞典加入北约后,俄罗斯西部边境的军事压力迅速增加,形势更加严峻。

然而,这一切还只是开始。如果俄罗斯在乌克兰战场彻底失利,西方国家将毫不犹豫地扫清对欧洲的所有顾虑,接下来,目标必然会转向亚太地区——也就是中国。

近年来,中俄关系表面看似是基于经贸的合作,但实际上,两国之间的合作本质上是一种地缘政治上的背靠背。就像是两个人面临着一个充满敌意的世界,互相保护着对方的后背。然而,如果俄罗斯崩溃,中国将不得不独自承担来自世界各方的压力,既要应对正面的攻击,又要承受背后的威胁。

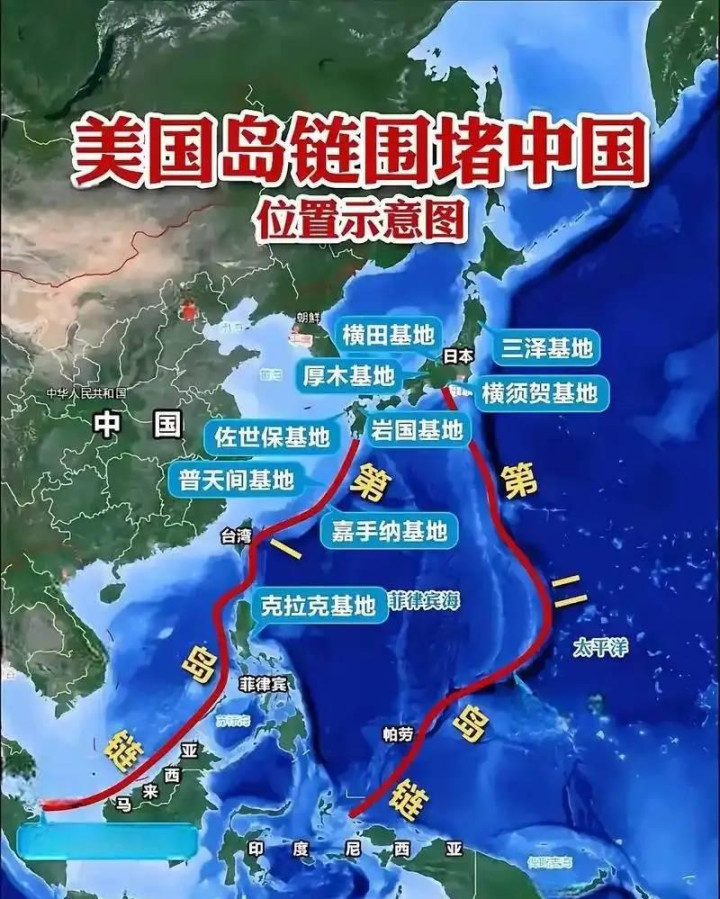

这不仅仅是军事上的压力,更多的是战略空间的极大收缩。一旦美国在欧洲方向的任务完成,亚太将成为其主战场。

美国《Politico》杂志就曾做出过这样的分析:一旦乌克兰战争结束,美国将释放出至少30%的海外驻军预算,重新部署力量向印太地区倾斜。这意味着,美国在军事、外交、情报、甚至舆论上的资源,都会更加集中地施压中国。

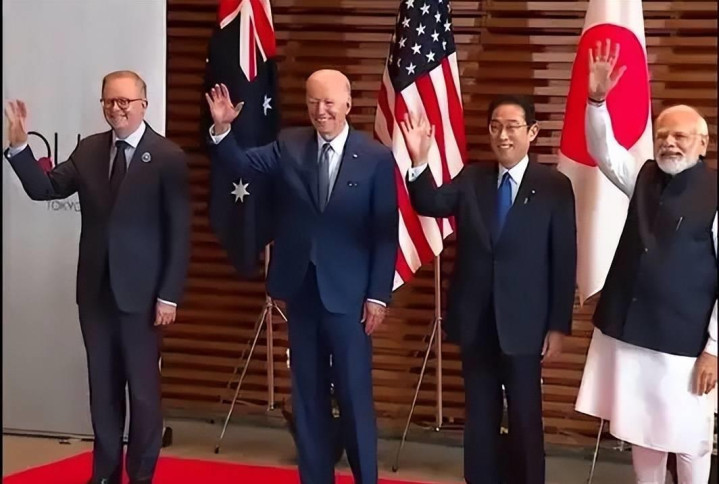

2025年初,美国在菲律宾的三个军事基地已经获准使用;AUKUS计划中的核潜艇合作也正在进入装备测试阶段;日本在九州部署中程导弹系统,并与韩国于2025年4月进行联合军演。

亚太地区的“北约版”正悄然形成。

现阶段,俄罗斯依然能够在欧洲方向牵制西方联盟一半的注意力,但一旦这一牵制消失,中国将不得不迎接西方集中力量的全面围堵。

战争的消耗,不仅是军事设备和士兵,更多的是能源、粮食、金融等各方面资源。

2023年,中俄的双边贸易额高达2401亿美元。而到2024年,人民币与卢布之间的本币结算比例已经突破90%。在西方制裁的压力下,俄罗斯几乎成为了中国能源和资源安全的重要保障。然而,假如某一天俄罗斯失败,不仅仅是领土和政权遭遇损失,更为严重的是,这个“稳定器”还能支撑多久?

普京推动的“西伯利亚力量”天然气管道一直保持良好的运营,但2025年上半年,管道北段在遭遇无人机袭击后中断了3天供应,这也是该项目自启用以来最严重的事故。战争的波及已经渗透到俄罗斯本土的核心基础设施,未来的安全风险究竟有多高,谁也无法预见。

如果局势恶化,俄罗斯被迫向西方妥协,那么中俄之间在能源上的纽带可能会出现裂痕。中俄长期推动的“去美元化”计划,尤其是在上海和莫斯科等地的货币交易中,人民币的地位逐渐上升。但若俄罗斯经济崩溃,卢布的信用崩塌,那么人民币在国际结算中的地位也将面临崩溃的风险。

这绝非危言耸听。回顾1998年俄罗斯的金融危机,卢布对美元的汇率一夜暴跌了70%,当时与俄罗斯有信贷合作的国家几乎全都遭受重大损失。

与此同时,美国国会也通过了一项重大法案,将印太司令部的预算提升18%,这一增幅是历史上最大的一次。这意味着,美军已经开始为“后乌克兰时代”做准备,重新布局全球战略。

俄乌冲突让美国深刻认识到,传统大国对抗并不能仅仅依赖特种部队和无人机,主战装备依然是决定战争胜负的关键。因此,美国开始大规模生产“艾布拉姆斯X”坦克、升级版的“海马斯”火箭系统。这些新型武器,显然不会永远留在乌克兰,一旦局势平息,它们很可能会部署到日本、菲律宾,甚至是台湾周边。

目前,美军在亚太地区的航母数量已经达到常驻3艘,其中两艘常驻关岛,另一艘则经常在南海巡航。如果俄罗斯失败,美国将拥有更多灵活性,可以投入更多的兵力构建“亚洲围堵网”,届时中国将面临来自四面八方的战略压力。

台湾问题一向是中国最为敏感的战略焦点,而南海也是大国博弈的另一个重要爆发点。今年6月,美军“罗斯福”号航母再度穿越巴士海峡,距离福建不到250公里。同一时期,美国宣布将在台湾新增军事顾问团,帮助训练台军。2025年5月,菲律宾在仁爱礁周围重建了前哨站,公开接受美国海军工程兵的协助。这些行动,毫无疑问是对中国的挑衅,若没有美国的背后支持,根本不敢发生。

若俄罗斯战败,西方势力必将得寸进尺,台湾和南海两大热点地区很可能进一步升温,推向“高烧不退”的状态。中国将不得不将更多的国防预算和外交资源投入到应对这种局势的升级上,国内的发展节奏也将不得不放慢。

尽管挑战不断加剧,但并非所有人都认为局势如俄罗斯专家所说那样绝望。

全球多极化的格局已经逐渐成型。中国、俄罗斯、印度、伊朗、巴西、印尼、土耳其等“次级大国”在全球事务中的角色和参与度越来越重要。尤其是印度,虽然与中国的关系复杂,但在俄乌战争中的立场却相当务实。印度从始至终都没有对俄罗斯进行谴责,反而大幅增加了对俄油的进口,因为这既便宜又稳妥,且避免了与西方国家的冲突。

这也表明,全球多极化是一种现实逻辑,而非一种理想化的概念。各国正在趋向于独立判断,而非盲目追随某个大国的领导。

同样,欧洲也并非完全与美国一条心。德国和法国虽然在口头上和美国保持一致,但在对华政策上仍然有着“缓冲地带”。德国仍在推动与中国的电动车技术合作,而法国的能源公司也在大连稳步推进与中国的核能合作项目。

这些现象说明,尽管俄罗斯可能会退出舞台,但西方并不会完全将中国围堵起来。

最终,中国的战略安全并不依赖某一个国家的胜败,而是取决于自身的强大和稳健。2024年,中国GDP达到了126万亿元人民币,稳居全球第二。新能源车出口全球第一,5G技术已出口至超过60个国家,国产大飞机C919也正式进入国际航线运营。

中国拥有14亿人口的消费市场,和全球最完整的制造体系。这意味着,即使外部环境恶化,中国依然能够实现“内循环为主、外循环支撑”的发展模式。

虽然俄罗斯的命运值得关注,但中国不能被“假设性恐慌”所左右。因此,即使俄罗斯在乌克兰战败,中国也不应陷入被动和悲观。我们应当稳住内部发展配资排排网,拓展外部空间,增强自我“免疫力”。

新玺配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。